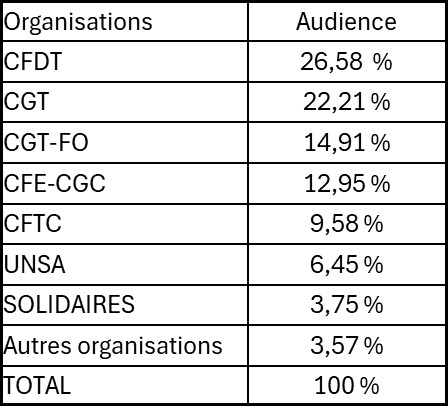

Comme tous les quatre ans, l’audience des organisations syndicales et des organisations d’employeurs a été mesurée au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’au niveau des branches professionnelles.

L’équilibre des forces n’a pas beaucoup changé.

Le résultat ne peut pas s’interpréter comme une élection politique. En effet car il s’agit de l’addition de résultats d’élections tenues dans les entreprises privées, la fonction publique, les chambres d’agriculture, sur une période de quatre ans, de 2020 à 2024.

Pourtant le résultat des élections dites de représentativité syndicale, mérite d’être regardé de près. Ce qui l’emporte dans le choix du vote est plus sûrement la présence et l’activité de chaque organisation sur les lieux de travail et la capacité de chacune à intégrer, ou pas, des enjeux plus larges que ceux liés à l’entreprise considérée.

Première réflexion : la faiblesse globale du taux de participation (36,5 %) cache une différence entre une progression de la participation dans les entreprises dotées d’un CSE (58,81 %, + 1,3) et un affaiblissement dans les très petites entreprises (4 %). À noter, le nombre d’entreprises dotées d’un CSE est en recul. Deuxième élément, les trois premières confédérations perdent en voix et en pourcentage tandis que la CFE-CGC (12,95 % globalement, mais 21 % dans l’encadrement) et l’Unsa progressent.

Cette dernière n’atteint toujours pas le seuil de représentativité mais s’en rapproche, tandis que Solidaires reste à un niveau très faible (3,75 %). Le résultat de la CFTC est à peu près inchangé. La CFDT reste en tête (26,68 %, – 0,8), la CGT arrive en deuxième position (22,21 %, – 0,8), FO en troisième (14,91 %). Les rapports de force permettant d’évaluer la capacité des organisations syndicales à négocier au nom des salarié·es comme les règles de validité des accords qui en découlent sont donc inchangés.

L’enjeu premier de ces évaluations est la représentativité syndicale. Un accord collectif entre patronat et syndicats ne peut s’appliquer que s’il est signé par une ou des organisations syndicales représentant 50 %, ou 30 % des salariés (selon qu’il s’agit d’accords d’entreprise, de branche, ou nationaux interprofessionnels) sans que les organisations qui en représentent 50 % s’y opposent.

Si près des deux tiers ont porté leurs voix sur les, Le recul des trois premières confédérations se fait au profit d’organisations plus catégorielles confirment des tendances aux replis sur soi que l’on retrouve aussi dans la construction des luttes. Le syndicalisme CGT se trouve donc particulièrement interpellé, lui qui veut conjuguer défense des revendications immédiates et actions aux motivations plus larges sur des enjeux fondamentaux de société.

La question qui se pose alors pour la CGT est d’être meilleure dans la mise en œuvre de chacun de ces deux volets sans en délaisser aucun et de le faire dans un plus grand nombre d’entreprises, qu’elle y développe déjà une activité ou qu’elle ait besoin de s’y implanter. Une certitude : rien n’est à attendre de l’extérieur, surtout pas des employeurs ou des pouvoirs publics. C’est à son collectif militant de relever le défi.