Les sécheresses et les crises climatiques sont et seront de plus en plus présentes dans nos vies

En parralèle, microplastiques, pesticides, herbicides, PFAS, médicaments, métaux lourd, bactéries s’accumulent dans les nappes, rivières, mers et océans. La liste des polluants s’allonge. Pourtant des solutions existent, mais ne sont pas mises en place, car elles représentent un coût pour le capital.

➡️ Accéder au site « Le syndicalisme, une vigie pour l’eau »

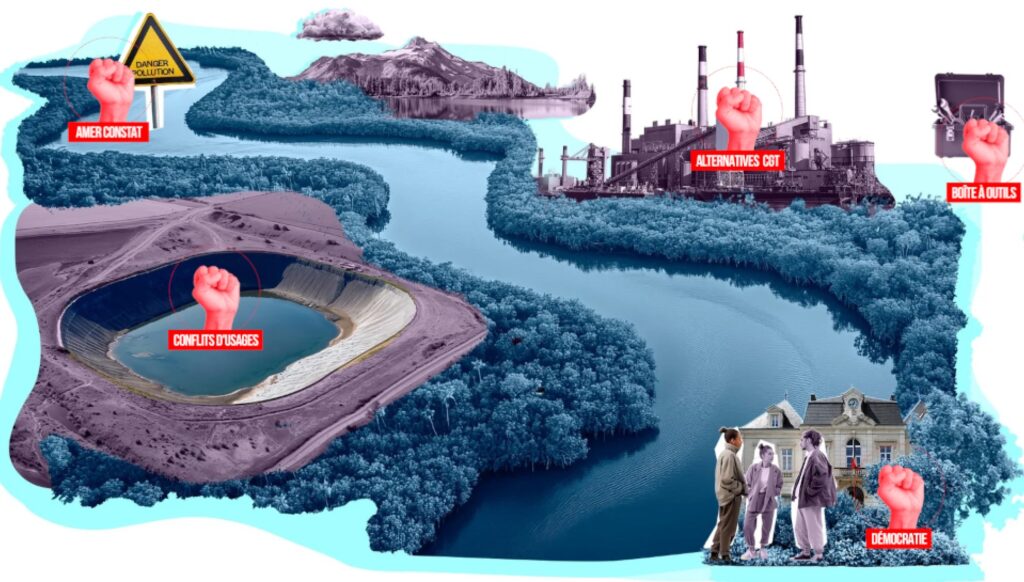

L’amer constat : la sécheresse n’est plus une exception en France

Baisse des précipitations, manque d’eau dans les sols, baisse anormale des niveaux des lacs, rivières et nappes phréatiques… Avec le changement climatique et la surutilisation des ressources en eau, les phénomènes de sécheresses sont de plus en plus fréquents et intenses en France – y compris en hiver.

La situation est amenée à s’aggraver

Un rapport du Sénat estime qu’à l’horizon 2050 la variabilité saisonnière des précipitations pourrait augmenter (+ 15 % en hiver, – 10 % en été), les débits moyens annuels pourraient diminuer (– 10 à 40 %) et les nappes se rechargeraient moins vite (de 10 à 25 %).

Déstabilisation des milieux naturels et de la biodiversité, raréfaction des ressources pour l’agriculture et l’industrie, impact sur l’approvisionnement en eau potable, augmentation du risques d’incendies… Les conséquences des sécheresses sont graves, nombreuses et sources de conflits d’usage. La situation nous oblige à repenser notre modèle d’utilisation de l’eau.

La pollution de l’eau s’inscrit dans notre quotidien

L’activité humaine est source de nombreuses pollutions des ressources en eaux, et la situation s’aggrave de jour en jour.

Dans une logique de course à la rentabilité, des solutions polluantes sont souvent privilégiées sur des investissements ou des méthodes alternatives réduisant les rejets de produits dangereux pour l’environnement et la santé humaine.

Les sources de pollution sont nombreuses :

- pollution industrielle : pollution chimique (produits, hydrocarbures…) et thermique (eaux de refroidissement rejetées plus chaudes) ;

- pollution agricole : déjections animales (bactéries), engrais azotés, phytosanitaires…

- pollution domestique : eux usées, cosmétiques, produits d’entretiens, peintures, solvant, huiles de vidanges…

Ces pollutions entraînent de nombreuses perturbations sur les milieux aquatiques, les écosystèmes y vivant reposant sur un équilibre fragile. Elles présentent également des risques pour la santé humaine (bactéries sources de maladies, produits chimiques potentiellement toxiques, dont beaucoup des effets sont méconnus à ce jours) et sur l’économie (productions aquacoles et aquatiques, tourisme…).

L’aggravation de cette situation implique une prise de conscience politique et une réflexion sur nos modes de production et de consommation, pour prévenir et réparer.

- Prévenir : utiliser des produits et des procédés moins polluants dans les productions ;

- réparer : mettre en place des systèmes d’assainissement, de filtrage et de recyclage pour que les eaux rejetées soient moins polluées.

Un cadre législatif et juridique solide doit être mis en place pour permettre ces actions.

La CGT et ses militant·es ont un rôle important à jouer dans les entreprises et face aux pouvoir publics, comme lanceur·ses d’alerte et forces de proposition.

« Le syndicalisme, une vigie pour l’eau »

La question de l’eau constitue un défi majeur de notre époque

Les salarié·es et syndiqué·es sont aux avants-postes de la lutte pour influer sur la gestion de l’eau.

Plus que jamais, il y a urgence

La CGT s’organise pour élaborer des revendications communes. La commission ETAP de la CGT a organisé une journée d’étude « l’eau en question », au siège de la Confédération le 20 mai à Montreuil avec de nombreux intervenants.

➡️ Retrouvez les axes majeurs de cette journée grâce au site dédié, écoutez des interviews d’experts et revoyez les débats de la journée du 20 mai en vidéo.

,